Министерство образования и науки РФ

Федеральное агентство по образованию

ФГБОУ Уральская государственный лесотехнический университет

Кафедра

Экологии и природопользования

Курсовой проект

по ландшафтному оформлению природно-техногенных

комплексов

Методические указания для выполнения

курсового проекта по дисциплине «Природно-техногенные комплексы».

Направление – 20.03.02

"Природообустройство и водопользование"

Профиль подготовки –

"Мелиорация, рекультивация и охрана земель"

Квалификация –

бакалавр

Екатеринбург 2019 г

Курсовой проект по

дисциплине

«Природно-техногенные

комплексы»

Общая информация.

При

строительстве промышленных предприятий в большинстве случаев на их территории формируется

техногенная среда, которая, как правило,

находится в полном противоречии с естественной природной средой.

В

настоящее время доминирует подход, при котором - основной задачей в

деятельности предприятий является получение какого-либо вида продукции, а

вопросы экологии и максимального сохранения элементов естественной природной

среды на территории предприятий уходит на второй план или полностью

игнорируется.

Все это

приводит к массовому исключению из

естественного природного ландшафта огромных территорий, площадь которых с

каждым годом только увеличивается, что отрицательно сказывается на экологии и

нарушает баланс положительного функционирования природной среды в каком-либо

районе. Учитывая, что сокращение естественно функционирующих природных

территорий для удовлетворения потребностей человечества в настоящий период

имеет тенденцию к постоянному увеличению по всей планете, то вопрос превращения

техногенных комплексов в природные объекты гармонично функционирующих с окружающей

природной средой становится важнейшим.

Необходимо

учитывать и создание на данных производственных объектах гуманной среды, как

для человека, так и животного мира:

птиц, пчел, земноводных и т.д.

Доминирование

такого подхода в деятельности человека позволит в какой-то мере снизить существующие

губительные последствия ее для экологии и устранить их в будущем в отношении природной среды какого-либо

региона, а в итоге и в целом всей планеты.

Целью

курсового проектирования является получения студентами навыков разработки именно

такого подхода – создание

природно-техногенных комплексов гармонично и по максимуму взаимодействующих со

всеми элементами и объектами

естественной природной среды, а также в создании гуманной и комфортной среды для человека на объектах природообустройства

на примере предприятий входящих в ПТК – промышленного и сельскохозяйственного

профиля.

Исходные материалы для проектирования:

Задание на курсовой проект

Студент,

подбирает промышленное предприятие самостоятельно, либо получает задание на

проектирование, выдаваемое кафедрой.

При этом необходимо иметь по объекту следующую информацию:

- основные направления деятельности предприятия;

- основные параметры отрицательного воздействия

данного вида производств на окружающую среду;

- съемку (подоснову) территории объекта в

масштабе с расположением зданий и их

назначением, производственных площадок, дорожно-транспортной сети, путепроводов,

подземных коммуникаций (последнее не

обязательно). Если есть возможность можно взять план территории предприятия в

администрации ПТК.

- как вариант, можно построить план территории объекта по гугл-картам, а виды загрязнения данного вида

производства взять из источников общераспространенной информации.

- существующее озеленение объекта можно игнорировать. Следует разработать свои решения, более

эффективные в сравнении с действующими.

Можно использовать и существующие насаждения, включая их в свои проектные

решения, учитывая, что для КП надо подбирать объект, который не отвечает даже

минимальным требованиям гуманной экологической среды.

Состав предоставляемой

к проверке на кафедру документации по курсовому проекту

При выполнении проекта следует выполнить следующую

рабочую документацию:

1.

- Генеральный

план ландшафтного оформления ПТК – проект горизонтальной планировки.

Выполняется на ватмане размером А1 (594*841мм). Выполняется в цвете.

2. – Рабочие чертежи, выполняются, как правило, на

кальке:

- дендрологический план - решает принципиальные

вопросы озеленения, устанавливает ассортимент деревьев, кустарников, цветов,

трав;

- посадочный чертеж (план котлованов) – показывает

места размещения растений с привязкой ям, траншей под живые изгороди;

- разбивочный

чертеж планировки – показывает размещение дорожно-тропиночной

сети, площадок, зданий, сооружений.

В курсовом проекте все эти три плана объединяются в

один разбивочно-посадочный чертеж. Он и

прикладывается к пояснительной записке.

Чертежи допускается выполнять в графических

программах, которые затем при сдаче КП на кафедру распечатываются и помещаются

в пояснительную записку. Всего с пояснительной запиской КП оформляется два

чертежа: генеральный план и разбивочно-посадочный

чертеж.

3. – Пояснительная записка. Описывает принятые Вами проектные

решения, технологию выполнения работ.

Генеральный план

Генеральный план объекта отражает общую идею, замысел,

планировку и композицию насаждений. Организацию пространства, дорог, площадок,

водоемов. В итоге на чертеже следует

показать вид на территорию ПТК с высоты птичьего полета – это графическая

картина проекта. Служит основой для

рабочего проектирования.

Чертеж выполняется в масштабе 1:500 (в 1 см. пять

метров). На чертеже в цвете показывают архитектурно-планировочное решение

территории, т.е. ваш проектный замысел по благоустройству и озеленению,

выполненный в соответствии с заданием на проектирование.

На чертеже следует показать:

Существующие объекты застройки, размещение

проектируемых насаждений с обозначением типа посадок (деревья – лиственные,

хвойные, кустарники, цветники, травянистые растения). Размещение газонов,

водоемов, дорожно-тропиночную сеть, площадки, МАФы, входы.

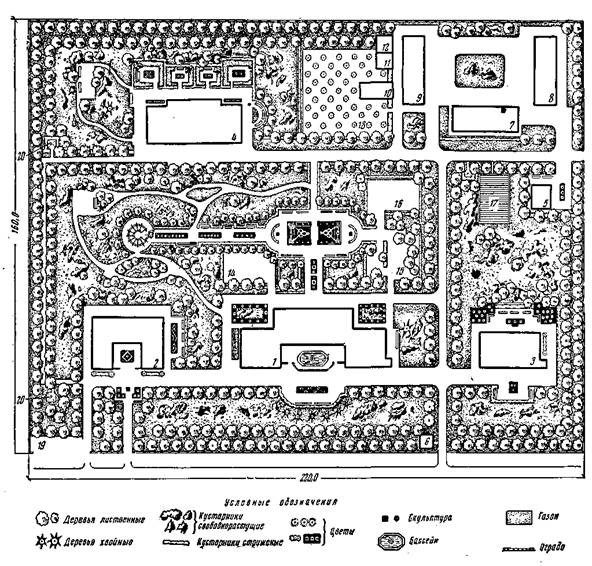

Рис. 1. Пример оформления генерального плана

Размеры на генплане указываются только основные:

размеры основных зданий, габариты площадок, размеры всей территории.

Выполняется рамка с отступлением от краев ватмана по

периметру по 1 см, слева 2 см. Вверху чертежа – название «Генеральный план

ландшафтного оформления ПТК». Под названием указывается масштаб чертежа. С правой стороны чертежа или внизу размещают

информацию по условным обозначениям, экспликацию, а также приводят баланс

территории (приложение № 1).

В правом нижнем углу следует расположить стандартный

штамп.

Проектировать следует с учетом норм, правил и

требований существующих для данного типа объектов ландшафтной архитектуры.

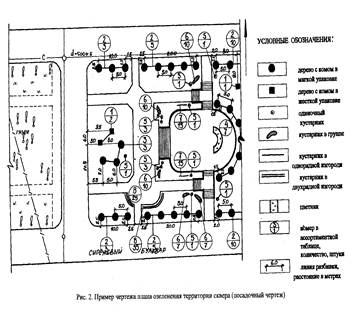

Разбивочно-посадочный чертеж.

В курсовом проекте разбивочно-посадочный

объединяет дендроплан, план котлованов, разбивочный чертеж планировки. Выполняется на

основе генплана, на кальке.

Основное назначение разбивочно-посадочного чертежа – показать привязку всех

планировочных элементов и дать возможность вынести проектные решения на

местность при реализации проекта.

На чертеже, выполненного в

масштабе генерального плана наносят здания, сооружения, производственные

площадки, дорожно-тропиночную сеть, МАФы. Указывают размеры площадок, дорожек сооружений, а

также место размещения каждого растения с обозначением его породы и вида, типа

посадки.

Показывают расположение всех

имеющихся элементов благоустройства. Указывается конструкции одежд дорожек,

подъездных дорог, площадок и др. покрытий.

Для каждого вида растений в пределах всего объекта устанавливают определенный условный знак, можно присвоить породе номер или буквенный символ. Все группы и куртины деревьев, кустарников и многолетних цветов, а также отдельно стоящие деревья, начиная с верхнего левого угла чертежа, нумеруют последовательно (в случае обозначения растений цифрой).

Каждый вид посадочного материала обозначается одной цифрой или одним и тем же буквенным символом или условным знаком. При большом объеме информации, использование условного знака или цифры для обозначения растений не совсем практично при работе с чертежом при выносе проекта в натуру.

Буквенный символ более предпочтителен, например обозначение сирени обыкновенной «Сир. об.», более понятен, чем номерное обозначение или какой-либо символ – значок, причем при большом количестве растений требуется разработать большое количество символов-знаков, что не совсем удобно.

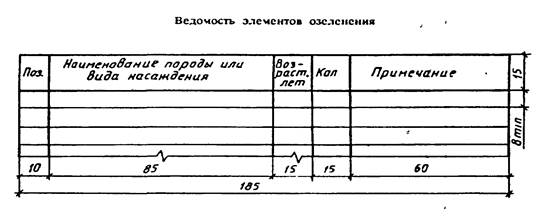

К дендроплану составляют ведомость ассортимента растений, где записывают ассортимент и количество растений (приложение № 2 ).

Места посадки растений, все

элементы ландшафтного обустройства на чертеже должны быть привязаны к зданиям,

постоянным или обозначенным опорным (базисным) линиям.

Привязка (обозначение размеров на чертеже) растений и элементов ландшафта составляется методом ординат или квадратов.

Методы привязки на разбивочно-посадочном чертеже

Метод ординат, является основным методом привязки, заключается в привязке посадочных мест растений к постоянным линиям или базисам - краям прямых дорог, стенам зданий и т.д. При методе ординат линия привязки всегда проводится перпендикулярно от элемента привязки к базисной линии.

Метод квадратов заключается в нанесении на план координатной сетки. Обычно применяют при привязке сложной композиции, например на цветниках, где обозначение методом ординат становится очень сложной. Сетку наносят на план и привязывают к ней элементы ландшафта. Обычно метод квадратов применим в тех случаях, когда имеется много мелких групп кустарников, цветов-многолетников и расположенных между ними деревьев.

На больших территориях, не имеющих растительности и крупных сооружений, на плане (как правило, в М 1:500) проектируется координатная сетка квадратов со сторонами 5х5, 10х10, 20х20, 50х50 в зависимости от величины объекта и желаемой точности разбивки.

Далее определяют координаты указанных сооружений и производят привязку к сторонам квадратов. Пересечение квадрата принимается за «О». От нуля ведётся отсчёт, и отмечается расстояние до места (точки) привязки. Имея такой чертёж, мастер садово-паркового строительства разбивает сетку квадратов на местности и закрепляет углы квадратов вешками с номером квадрата. Затем производится разбивка элементов территории по чертежу.

После перенесения координатной сетки на план на её основании прорисовывают контуры групп кустарников и цветников, размечают посадочные ямы для деревьев.

На посадочном чертеже уточняются места размещения растений, указывается, где и каких размеров котлован следует вырыть для посадки деревьев, кустарников. Деревья одного вида показывают кружками, обозначающими посадочные ямы.

Количество деревьев данной группы

размечают точками (кружками), обозначающими посадочные ямы.

Рядовая посадка деревьев намечается тонкой линией по оси посадки, а затем обозначаются посадочные места растений точками (кружками) на установленном друг от друга расстоянии.

Посадочные ямы для стандартных саженцев деревьев изображают на плане размером:

1,6 - 2 мм при масштабе 1 : 500;

Для наглядности их можно вычертить несколько большего размера.

Группы кустарников и цветов-многолетников на чертеже обводят по контуру, показанному на дендроплане.

Траншеи для живых изгородей из кустарников на плане показываются двумя параллельными линиями.

Нанесенные на чертеже места посадок растений привязывают к границам дорожек, площадок или других планировочных элементов, положение которых определено разбивочным чертежом, а к моменту посадки деревьев и кустарников уже закреплено на местности.

Углы куртины привязывают к ближайшим дорожкам или площадкам. Посадочные ямы, расположенные внутри куртины, отдельно не привязывают, а в натуре размещают приблизительно. К дорожкам и площадкам привязывают только наиболее характерно расположенные крайние посадочные ямы, которые определяют положение всей куртины.

Для привязки деревьев отмечают расстояния между ними и от крайних деревьев ряда до определенных точек привязки на плане. Отдельные деревья непосредственно привязывают к дорожкам и другим планировочным элементам сада.

Группу кустарников или многолетних цветов по линии ее контура привязывают к границам дорожки или площадки. В нескольких наиболее характерных местах указывают ширину группы.

Все размеры привязок проставляют вдоль разбивочных осей, вспомогательных линий, перпендикуляров, идущих к определенным плоскостным конструкциям.

Разбивочн-посадочный чертёж составляют с таким расчетом, чтобы по нему можно было произвести перенесение проекта на местность, пользуясь геодезическими инструментами - зеркальным эккером, буссолью или с помощью рулетки, визирок, колышков, шпагата. Все базисные линии должны иметь 2-3 точки привязки к границам территории.

К базисным линиям привязывают основные элементы планировки - тропы, площадки с указанием их размеров, оси дорог, точки пересечения садовых дорожек, сооружения с указанием размеров.

Метод теодолитного хода

Используется на больших «закрытых» насаждениями территориях. На чертеже показывается линия теодолитного хода по трассам основных дорог с точками перелома рельефа. В точках указываются координаты, румб, азимут. К линии теодолитного хода привязываются элементы планировки, В натуре разбивку «закрытой» территории ведёт мастер под руководством опытного геодезиста.

В курсовом проекте метод теодолитного хода, как правило, не применяется.

Пояснительная записка

Пояснительная записка кратко дает информацию, которую

невозможно выяснить по чертежам, а также дополняет их.

В ней должны найти отражение все вопросы организации и производства работ, конструктивных решений и техники безопасности при выполнении работ по благоустройству ПТК.

В пояснительной записке необходимо указать цель

проекта и задачи, которые необходимо решить при его реализации.

Описать природно-климатические условия местности, дать

характеристику ПТК, описать основные виды производства разработанное

функциональное зонирование территории, описать принятое

архитектурно-планировочное решение с обоснованием основных решений.

Указать перечень проектной документации. Отразить

основные указания к производству общестроительных, специальных и

озеленительных работ. Указать последовательность выполнения отдельных этапов

работ в текстовом либо графическом виде.

Содержание пояснительной записки проекта

Содержание

Введение

Глава 1. Природно-климатические условия района

Глава 2. Литературный обзор

Глава 3. Характеристика объекта

Глава 4. Описание объекта

Глава 5. Архитектурно-планировочное решение и технология

выполнения работ по созданию оптимальной экологической среды на территории

предприятия

Заключение

Список литературы

Введение

Во введение необходимо показать важность выполнения

работ по ландшафтному оформлению

территорий ПТК. Кратко дать информацию о значении зеленых насаждений в

деле сохранения природной среды и создания комфортной среды для людей на

территории промышленных предприятий

Глава 1. Природно -климатические условия района

Дать основные характеристики климата на исследуемой

территории. В основном привести информацию по тем параметрам, которые влияют на

рост и развитие растений: температуру, продолжительность вегетационного

периода, гидрологию, влажность, рельеф, почвы и т.д.

Дать краткую характеристику видовому составу местной древесно-кустарниковой

растительности в исследуемом районе.

Глава 2.

Литературный обзор

В главе дать информацию о вредном влиянии

производства, выбранного вами ПТК на окружающую среду и какие

меры и мероприятия выполняются с целью снижения такого воздействия.

Информация дается только

по литературным источникам.

Следует рассмотреть до 5 источников со ссылкой на источник информации: книгу,

статью или сайт.

Глава 3 Цель,

объекты, объемы, программа исследований и методика работ

Кратко описать объект: местонахождение, подчинение,

почтовый адрес, основной вид производства (1-2 абзаца)

Цель исследований:

разработать мероприятия по улучшению экологической среды на территории

предприятия.

Задачи и программа исследований:

1. Изучение литературных источников

по созданию оптимальной экологической среды на предприятиях, подобного вида

производства выбранного для выполнения КП.

2.

Сбор полевых данных

3. Обработка полевого материала и анализ

полученных данных (камеральные работы).

4. Разработка рекомендаций.

5. Разработка проекта организации

питомника.

Методика работ: описать,

как и какие делали замеры при сборе

полевых данных, какой инструмент использовали, по каким методикам выполняли

исследования и т.п. Если полевые материалы не выполнялись, то в этом разделе

напишите источник информации откуда были получены данные.

Глава 4.

Характеристика объекта

Местоположение предприятия, характеристика окружающих территорий

. Дать историческую справку по выбранному объекту ПТК. Привести информацию по

производственной деятельности предприятия и ее особенностей.

Проанализировать отрицательное влияние производства на

окружающую среду, на персонал предприятия и т.д.

На основе анализа разработать рекомендации по

благоустройству и озеленению территории,

что и следует реализовать в проектных решениях.

Глава 5 Архитектурно-планировочное решение и

технология выполнения работ

Охарактеризовать принятое архитектурно-планировочное

решение, которое заключается в описании принятых решений по ландшафтному

обустройству ПТК, а также разработанных мероприятий по улучшению экологической

среды на объекте во всех функциональных зонах территории с обоснованием их

целесообразности.

Описать: зонирование территории, используемые

архитектурные стили, типы посадок, оформление зон отдыха, повышения

декоративности насаждений, создание условий для улучшения эстетического

воздействия территории объекта на персонал, а также создания условий по формированию природной

гуманной среды на территории предприятия.

По возможности следует в произвольной форме привести

эскизы в карандаше, наиболее значимых композиционных решений проекта.

Привести схемы цветочного оформления

Дать характеристику проектируемого посадочного

материала древесно-кустарниковых пород. Обосновать выбор растений от древесных

до газонных в проекте.

Описать производство работ по посадке

древесно-кустарниковых растений. Выполнение

работ по созданию цветников, газонов (газонные травы, норма высева, уход).

В случае проектирования спортивных площадок, дорожно-тропиночной сети описать их размеры, а также привести

устройство покрытий в разрезе.

Описать основную технологию работ при устройстве

водоемов, альпинариев, рокариев, МАФов

и других элементов ландшафтного построения.

Заключение

Описать кратко важность и эффективность выполненного

вами курсового проекта.

Список литературы:

Боговая И.О., Теодоронский

В.С. Озеленение населенных мест. М:. Агропромиздат, 1990 г

Денеко В. Н. Садово-парковое хозяйство

(Термины и определения), 2000 год.

Миндовский А. Н. Озеленение северных городов. –

Москва, - 1983 г.

Машинский Л.О. Характеристика деревьев и

кустарников по их главнейшим биологическим свойствам и по отношению к основным

факторам внешней среды Озеленение

городов. Изд. Академии наук СССР, 1951, стр. 173 и 174.

Основные рекомендации по выполнению курсового проекта

При проектировании следует по возможности использовать

под зеленые насаждения максимум территории ПТК, соответственно учитывая

технологический режим предприятия, не нарушая сам технологический процесс.

При проектировании следует использовать типы посадок:

одиночное размещение растений, групповое, рядовая

посадка, аллейная посадка, куртины, кулисы, рощи, массивы, букетная посадка,

живые изгороди, живые стены и т. д. Различные типы цветников: рабатки, клумбы,

миксбордеры, тематические цветники и т.д.

Основная задача проекта – создание на территории ПТК

зеленой территории, по максимуму комфортной для работающих, а также снимающую

противоречия техногенной среды с окружающей естественной природной средой.

При проектировании следует ориентироваться

нормативами, приведенными в

соответствующей литературе. Основная информация приведена в

приложениях.

Кратко о воздействие древесных растений на окружающую

среду

Древесные растения не только испытывают влияние

внешней среды, отбирающей и видоизменяющей растения, но и сами влияют на эту

среду и в той или иной мере изменяют ее.

Растения оказывают большое влияние на климатические

условия (температуру, влажность воздуха, количество выпадающих осадков, силу

ветра), а также на почвообразовательные процессы (структуру почвы, ее

химический состав, микрофлору, режим грунтовых вод).

Кроме того, древесные насаждения защищают почву от

разрушения ее поверхностным стоком воды, ветровой эрозии, препятствуют

возникновению осыпей, оползней, укрепляют пески.

Весьма велико значение древесных растений как

санитарно-гигиенического фактора (улучшение состава воздуха, очищение его от

болезнетворных бактерий, защита от пыли, шума, благотворное психологическое

воздействие на человека), т.е. с помощью зеленых насаждений можно создать

гуманную среду для человека в любых условиях и

особенно важно достичь этого на территории природно-техногенных

комплексов.

Один гектар зеленых насаждений за 1 час поглощает 8 кг.

СО2, такое же количество СО2 выделяется при выдыхании 200

чел. за это же время.

Внутри насаждений скорость ветра снижается в 11 раз,

влажность воздуха повышается на 5-10%. Запыленность на озелененных участках

ниже на 40%, в них улавливается до 70-80% аэрозолей, снижается бактериальная

загрязненность. Насаждения снижают уровень шума на 5-8 децибел. Весьма

значительна рекреационная ценность насаждений и т.д.

Основные критерии подбора древесно-кустарниковых пород

для объектов зеленого строительства

При проектировании

и подборе видового состава древесно-кустарниковых пород на объекте

необходимо учитывать условия внешней среды, которая сформирована на данной

территории исторически, а также под влиянием всех видов вредных производств

оказывающих влияние на нее при

выполнении каких-либо производственно- технологических циклов.

Растения должны быть подобраны с учетом их

биологических и экологических свойств, способствующих их эффективному развитию

на рассматриваемой территории, а также

способности выбранных растений эффективно противостоять неблагоприятным

условиям. Выполнение этого условия позволит создать устойчивые долговечные

насаждения, которые будут эффективно

выполнять задачи, для решения которых они и были изначально предназначены по

проектным решениям.

Рассмотрим

основные факторы внешней среды, влияющие на развитие растений.

Температура окружающей среды

В нашем регионе растения в основном могут пострадать

от низких температур. Использование какой-либо древесной породы для целей

озеленения определяется главным образом величиной минимальной температуры,

которую может переносить эта порода без существенной потери своих декоративных

и жизненных функций.

По

морозостойкости можно выделить пять групп растений:

1.

Весьма морозостойкие, переносящие понижение температуры (до -35- 50°С и ниже):

деревья - береза пушистая, ель обыкновенная,

ель сибирская, лиственница даурская, лиственница

сибирская, сосна кедровая сибирская, осина, тополь бальзамический, тополь

китайский.

кустарники - боярышник обыкновенный, бузина

красная, дерен сибирский, карагана древовидная

(акация желтая), кедровый стланец, лох серебристый, сосна горная.

2. Морозостойкие, переносящие температуру до -25-35°С:

деревья - ель сизая (канадская), ель Энгельмана, ель колючая, ель тяньшаньская,

ива белая, ильмовые (берест, вяз, ильм), дуб черешчатый, клен остролистный,

клен гиннала (к. приречный), клен татарский, клен ясенели-стный, липа мелколистная, орех маньчжурский, орех

серый, рябина обыкновенная, сосна веймутова,

черемуха обыкновенная, ясень обыкновенный;

кустарники - боярышник обыкновенный,

жимолость татарская, калина обыкновенная, роза ругоза (р. морщинистая), сирень

обыкновенная и сирень венгерская, туя западная.

3. Умеренной морозостойкости, переносящие температуру до -15 -25°:

деревья - акация белая, бархат амурский,

бук, гледичия, граб обыкновенный, дуб пушистый, лжетсуга

тисолистная (л. зеленая), катальпа бигнониевидная и катальпа великолепная, каштан конский,

клен полевой, клен серебристый, липа войлочная (л. серебристая), липа

крупнолистная, липа крымская, каркас западный, тополь черный (осокорь), орех

грецкий, орех черный, пихта одноцветная (п. колорадская), пихта кавказская,

сосна желтая, сосна крымская, софора японская, тис ягодный, тополь берлинский,

тополь канадский, шелковица белая;

кустарники - айва японская, бирючина

обыкновенная, дейция, калина-гордовина,

лох узколистный, скумпия, смородина золотистая, спиреи (большая часть видов),

чубушник, шиповник (большая часть видов), некоторые виды и сорта роз.

4. Неморозостойкие, переносящие температуру до -10-15°С

в течение непродолжительного времени:

Деревья - альбиция (акация) ленкоранская, ликвидамбар стираксовый, дуб пробковый, дуб

каменный, ива вавилонская, кипарисы- вечнозеленый (пирамидальная и горизонтальная

формы) и лузитанский, кедры - атласский,

гималайский и ливанский, криптомерия, лавр благородный, лавровишня, магнолия

крупноцветная, мелия гималайская, павловния, платан восточный, секвойядендрон

гигантский, секвойя вечнозеленая, сосна гималайская, сосна итальянская, сосна

приморская, сосна Сабина, стеркулия, ясень манноносный, эвкалипт;

кустарники - глициния, гортензия

крупнолистная, жасмин лекарственный, жасмин примулоцветный,

калина лавролистная, лох колючий, маслина (османтус)

душистая, маслина падуболистная, падуб, питтоспорум, пуэрария, розмарин, лагерстремия

индийская, юкки (большинство видов).

5. Наименее морозостойкие, выдерживающие лишь кратковременные

понижения температуры не ниже -10°С: к ним относится большая часть субтропических древесных

пород, культивируемых в наиболее теплых районах СССР (Южный берег Крыма,

Черноморское побережье Кавказа); к ним принадлежат:

пальмы -

трахикарпус высокий (переносит недлительные морозы до -15-18°), эритея вооруженная (-10-12°), вашингтония

(-10-11°), бутия гибридная (-10-11°), финик Канарский (-8-10°), хамеропс

низкий (-10-11°), юбея замечательная (-10-12°);

вечнозеленые

лиственные - акация серебристая и другие виды акации, банан японский, казаурины, каллистемон, кордилина южная, лавры камфарный и ложнокамфар-ный, мирт, олеандр, большинство видов

эвкалипта;

хвойные -

сосна длиннохвойная и другие виды южных сосен.

При проектировании необходимо

учитывать, что значительное влияние на сохранение растений при наступлении

низких отрицательных температур оказывают

условия, в которых оно произрастает. Так растения лучше переносят

отрицательные температуры, если они размещены в неморозобойных,

а также в защищенных от ветра местах

зданиями, густыми посадками, или

высажены с южной стороны зданий, что и необходимо учитывать при

проектировании.

Вода

Вода является необходимейшим элементом, без которого

жизнь растения (прорастание семян, рост, процессы ассимиляции) невозможна.

По потребности в воде древесные породы можно

подразделить на следующие три группы:

1. Требовательные к влаге (гигрофиты)-естественно

произрастающие на из быточно увлажненных почвах:

ивы, таксодий обыкновенный, лапина крылоплодная,

нисса водяная, некоторые виды тополей.

2.

Средней требовательности к влаге (мезофиты)-растущие на достаточно

увлажненных местах:

Лиственные - бархат амурский, береза

пушистая, бук, вяз гладкий, клен ложно-платановый

(явор), клен остролистный, липа мелколистная, липа крупнолистная, магнолия

крупноцветная и некоторые другие виды магнолий, рябина обыкновенная, ясень

обыкновенный;

Хвойные - ель обыкновенная, пихта белая,

пихта кавказская и другие виды пихт, секвойя вечнозеленая, тис ягодный, туя

гигантская, туя западная.

3.

Малотребовательные к влаге (ксерофиты1)-мирящиеся с

более или менее сухими местообитаниями:

Лиственные - айва японская, аилант, акация белая, аморфа,

береза бородавчатая, бирючина обыкновенная, боярышник, вяз приземистый, вишня магалебская, гледичия, граб, гранат, груша, дейция городчатая, дуб каменный, дуб пушистый, дуб

черешчатый, ирга обыкновенная, калина-гордовина, карагана древовидная, катальпа, каркас, кевовое

дерево, клен полевой, клен татарский, клен ясенелистный,

кизил обыкновенный, липа вой-лочная, липа крымская,

лох узколистный, маклюра, мыльное дерево (кельрейтерия), рябина круглолистная, сирень обыкновенная,

скумпия, смородина золотистая, софора японская;

Хвойные - биота

(туя) восточная, ель колючая, можжевельник виргинский, можжевельник казацкий,

пихта одноцветная, секвойя гигантская, сосна крымская, сосна обыкновенная.

4. Исключительно

малотребовательные к влаге в

основном это древесные породы полупустынь и пустынь:

Акация степная (степная мимоза) (Prosopis Stepha-niana), акация

песчаная (Ammodendron), гледичия каспийская, джузгун древовидный (Cal-ligonum

arborescens), джузгун

высокий, карбаркен (Holostachys),

саксаул, сигиркуирюк (Eremospartion),

солянка Рихтера и другие виды солянок, гребенщик, чемыш

(чингил) серебристый.

При проектировании парков и лесопарков приходится

иногда осваивать низменные участки в поймах рек, затопляемые во время половодий

на более или менее длительное время водой. На таких участках можно высаживать

лишь древесные породы, способные переносить без вреда длительное пребывание их

корневой системы в воде.

В этих случаях следует руководствоваться следующей

информацией.

Ассортимент

древесных пород, стойких против затопления

|

группа |

Группа |

Продолжительность затопления, дней |

|

1 |

Ивы кустарниковые: желтая шелюга, красная шелюга,

ива ломкая (ракита), ива трех-тычиночная (белотал),

ива пятитычиночная (чернолоз), из экзотов - нисса водяная, таксодий

обыкновенный, кипарисовик туевидный |

До 80 и более |

|

2 |

Ива белая, ольха черная, лапина |

60 |

|

3 |

Тополи - черный (осокорь) и белый, черемуха обыкновенная |

40 |

|

4 |

Вяз

гладкий, осина |

30 |

|

5 |

Аморфа обыкновенная, дуб болотный, дуб

черешчатый, ясень пенсильванский |

20 |

|

6 |

Ель обыкновенная, клен остролистный, липа мелколистная,

ясень обыкновенный |

15 |

Свет

Свет - фактор первостепенной важности в жизни каждого

зеленого растения. Без света невозможен процесс ассимиляции, образования

органических веществ, а следовательно, и развития

растения. При полном отсутствии света

растение со временем погибает.

Древесные породы, наиболее требовательные к

интенсивности освещения, называются светолюбивыми, наименее требовательные -

теневыносливыми. Промежуточное место между этими двумя крайними группами

занимают древесные породы полутеневыносливые,

предъявляющие средние требования к интенсивности освещения.

При размещении растений на территории следует

учитывать такой важнейший фактор как инсоляцию - освещение солнечными лучами.

Соответственно растения размещаются согласно их требовательности к освещению.

При выборе растений следует руководствоваться

следующей информацией, в которой растения расположены в порядке убывающей требовательности их к свету

Светолюбивые растения

деревья - саксаул, гледичия, акация белая

(лжеакация), альбиция (акация) ленкоранская, береза,

лиственница, таксодий обыкновенный, кедр атласский, кедр ливанский, сосна обыкновенная, ясень пенсильванский, ясень обыкновенный, мелия

гималайская, софора японская, шелковица белая, вяз приземистый, бархат

амурский, клен ясенелистный, орех грецкий, тополь

черный, тополь белый, осина, дуб обыкновенный;

кустарники - гребенщик (разные виды), лох

узколистный, песчаная акация (аммо-дендрон), чемыш (чингил) серебристый, аморфа, лабурнум обыкновенный (ракитник

«золотой дождь»), спирея иволистная, спирея кантонская, рябинник рябинолистный, олеандр.

Полутеневыносливые растения:

деревья - липа серебристая (л. войлочная),

тюльпанное дерево, дуб каменный, рябина обыкновенная, груша, черемуха

обыкновенная, каштан съедобный, кедр гималайский, сосна веймутова,

пихта колорадская, магнолия крупноцветная, ольха черная, ольха серая;

кустарники - акация желтая, боярышник, бузина

красная, жимолость татарская, скумпия, чубушник, клен татарский, питтоспо-рум разнолистный.

Теневыносливые растения:

деревья - каштан конский, сосна кедровая

сибирская (кедр сибирский), липа мелколистная, липа крупнолистная, клен

остролистный, клен ложноплатановый (явор), клен полевой, остролистный, граб,

ель обыкновенная, сибирская, колючая, бук, пихта европейская, пихта

сибирская, тис, ольха серая, липа, вяз, ильм, калина, сосна кедровая сибирская.

кустарники - калина-гордовина,

бересклет бородавчатый, дерен красный (свидина), дерен сибирский, лещина, бирючина

обыкновенная, бересклет, лавровишня, падуб, самшит, бузина черная, туя

восточная, западная, вишня, кизильник, боярышник, волчье лыко, можжевельник,

жимолость, черемуха обыкновенная и виргинская, чубушник, крушина, платан

восточный, ива козья, рябина, смородина альпийская, красная, черная, калина.

Требовательность к свету у одной и той же древесной

породы не остается постоянной, но изменяется с возрастом растения и изменением

условий внешней среды. Одна и та же древесная порода в молодом возрасте более

теневынослива, чем в старости. При передвижении (в культуре) древесной породы

из более теплых районов в более холодные потребность ее в свете увеличивается.

Практически все плодовые растения лучше растут и

плодоносят, если они высажены на освещенном солнцем месте.

Почва

Почва служит источником снабжения растения

минеральными питательными веществами. Химический состав и физические свойства

почвы оказывают решающее влияние на

растения, определяя в данных климатических условиях видовой состав

растительного покрова и его развитие.

По требовательности к плодородию- почвы древесные

породы можно подразделить на следующие три группы:

1.

Требовательные – способные нормально

развиваться лишь на богатых минеральными веществами и гумусом супесях, суглинках

и черноземах:

бук, граб,

дуб, ильмовые, клены полевой и остролистный, липа, пихта, черная ольха серая,

ясень. лещина обыкновенная, граб обыкновенный, айва японская, ясень

обыкновенный, гортензия, сосна кедровая сибирская, платан западный. дуб летний,

бузина черная, сирень (все виды), туя западная, липа мелколистная, глициния.

2. Средней требовательности, способные

произрастать на сравнительно

бедных гумусом супесях и подзолистых почвах:

ель,

лиственница, клен ясенелистный, осина.

3.

Нетребовательные - способные произрастать даже на бедных песчаный почвах:

айлант, акация

белая и желтая, береза бородавчатая, гребенщик (тамарикс), дроки, ивы, лох

узколистный, маклюра, можжевельник обыкновенный,

сосна горная, сосна обыкновенная, некоторые виды тополей (белый тополь,

черный), чемыш (чингил)

серебристый, шелковица, клен ясенелистный, ольха

серая, туя восточная, вишня японская, пузыреплодник, скумпия, боярышник,

облепиха, можжевельник казачий, бирючина обыкновенная, чубушник, тополь черный,

осина, дуб пушистый и восточный, шиповник обыкновенный, роза морщинистая,

софора японская, ива пурпурная, рябинник рябинолистный,

снежноягодник, вяз мелколистный

Растения произрастающие на песчаных почвах:

Клены: серебристый, ясенелистный,

татарский. Аморфа, береза бородавчатая, акация

желтая, вишня пенсильванская, ракитник, лох

серебристый, гледичия, облепиха, можжевельник, жимолость татарская, сосна

обыкновенная, тополь белый, канадский, алыча, дуб красный, смородина

золотистая, роза морщинистая, ива шелюга, бузина красная, ива пурпурная,

снежноягодник, джузгун,

Древесные породы, имеющие на корнях клубеньковые

бактерии, усваивающие азот из воздуха, могут не только произрастать на бедных

гумусом почвах, но и обогащать их азотом.

К ним относятся все бобовые растения: акации - белая и

желтая, ракитник, чингил, а также некоторые древесные

породы, не принадлежащие к этому семейству, например ольха серая, лох,

облепиха.

Засоление

почв

Есть древесные породы, которые могут произрастать на исключительно неблагоприятных для большинства

древесной растительности засоленных почвах- солонцах и солончаках. Такие

растения называют галофитами. Они способны выносить присутствие в почве

хлористого натрия в количестве до 2-3%, которое для других растений является

гибельным.

к галофитам относятся: древовидные солянки, степная

акация (Prosopis stephaniana),

чемыш серебристый - чингил,

тамариксы, мыльное дерево (Koelreuteria paniculata), саксаул черный; полукустарники: селитрянка (Nitraria), сарсазан (Halocnemis). Айлант, аморфа

обыкновенная, акация колючая, гледичия каспийская, дереза, гранат, сумах

пушистый, гребенщик.

Кислотность

почвы

На развитие растений большое влияние оказывает также

кислотность почвенного раствора, характеризуемая содержанием в нем

положительно заряженных водородных ионов. Различные виды растений приспособлены

к существованию в определенных границах показателя кислотности (рН).

По отношению к кислотности почв растения условно делят

на 5 групп.

1. - кальциефильные

растения, которые не переносят кислой реакции: свекла (столовая, кормовая,

сахарная), капуста, лук, чеснок, сельдерей, смородина, люцерна. Оптимальная

величина рН для них 7-7,5. Они положительно реагируют на внесение извести даже

на слабокислых почвах рН 5,8-6,5

2. - культуры, чувствительные к

повышенной кислотности. Это ячмень, пшеница, фасоль, горох, вика, клевер,

огурец, лук, чеснок, тыква, салат, кукуруза, брюква, турнепс, вишня, черешня,

груша, яблоня, виноград, слива, абрикос и др. Они лучше растут при близкой к

нейтральной реакции (рН 6-7) и хорошо отзываются на известкование не только

сильно- и среднекислых, но и слабокислых почв значение рН 5,3-6,0.

3. - растения, слабо чувствительные к

повышенной кислотности: гречиха, овес, рожь, тимофеевка, редис, морковь, томат,

земляника, а также декоративные и цветочные культуры - ирисы, лилии,

гладиолусы, жасмин, пеларгония и др. Они удовлетворительно себя чувствуют в

довольно широком диапазоне рН - от 4,5 до 7,5, но наиболее благоприятны для них

почвы с рН 5,5-6,0. Эти растения требуют известкования только сильно- и средне-кислых почв.

4. - культуры,

требующие известкования средне- и сильнокислых почв, например, картофель и лен.

При этом расчетную дозу извести уменьшают вдвое, так как при высоких дозах картофель

заболевает паршой, а лен - бактериозом, затрудняется поступление в растения

бора, магния, калия. Легко переносят умеренную кислотность, плохо - нарушение

соотношения между кальцием, калием, магнием и бором, рН 4,8- 5,7.

5. - растения-кальциефобы:

щавель, люпин, сераделла, культурные формы голубики, черники, крыжовник

брусники, а также азалии, рододендроны, вереск. Они лучше растут на кислых

почвах - рН 4,5-5,0.

Некоторые древесные породы сильно реагируют на

присутствие в почве какого-либо определенного химического вещества. Так, например,

рододендроны, камелии, чайный куст, каштан съедобный, тюльпанное дерево, магнолия

крупноцветная и другие виды магнолий плохо растут или совершенно не могут расти

на почвах, богатых известью.

Эти породы по отрицательному отношению их к извести

называются кальцефобными.

Другие древесные породы, напротив, требуют

присутствия в почве кальция (кальцефильные) и плохо

растут на почвах, лишенных извести.

К ним относятся: ясень, лиственница, бук. липа,

маслина европейская.

Воздушная

среда

Воздух в населенных пунктах и вблизи промышленных

предприятий содержит вредные для жизни растений примеси. Наиболее вредные из

них - сернистый газ, выделяемый топками при сжигании сернистого каменного угля,

а также хлор, выделяемый некоторыми химическими предприятиями.

Вредны также копоть и пыль, оседающие на листьях,

закупоривающие дыхательные устьица и ослабляющие фотосинтез вследствие

недостаточного поступления света к листьям, покрытым копотью и пылью. При

выборе растений, следует учитывать их

устойчивость к задымлению, согласно ниже приведенной информации.

Ассортимент газоустойчивых

древесных пород

Стойкие к газам деревья и

кустарники:

Клен пенсильванский,

скумпия, гледичия трехколючковая, лещина манчжурская, крыжовник, плющ обыкновенный, можжевельник

казацкий, лунносемянник, тополь черный, серый;

шиповник обыкновенный, софора японская, таволга, снежноягодник, туя западная,

глициния китайская.

среднестойкие к газам деревья и кустарники:

клен полевой, серебристый, ясенелистный.

Актинидия коломикта, ольха черная, ирга канадская, аморфа обыкновенная, абрикос обыкновенный, вишня пенсильванская, дерен белый, древогубец

круглолистный, лещина обыкновенная, кизильник, дейция,

лох узколистный, бересклет, ясень зеленый, гортензия метельчатая. Орех грецкий,

жимолость, магония падуболистная,

яблоня ягодная, черемуха обыкновенная, вигинская.

Чубушник, ель колючая, тополь, осина, дуб красный, смородина, акация белая,

роза морщинистая, ива ломкая, бузина, таволга Ван-Гутта,

иволистная, японская. Сирень амурская, венгерская, мохнатая. Липа серебристая,

крымская. Вяз, ильм, калина обыкновенная.

Нестойкие к газам деревья и

кустарники:

Клен остролистный, каштан конский, барбарис, акация

желтая, ясень обыкновенный, манчжурский. Облепиха, ель

сибирская, сосна обыкновенная, рябина обыкновенная, сирень обыкновенная.

Ветер

Ветроустойчивость древесных пород имеет большое

значение при устройстве ветрозащитных насаждений, при посадке вдоль дорог, в аллейных насаждениях и при

посадке одиночных деревьев (солитеров) на полянах. Наибольшей

ветроустойчивостью отличаются древесные породы, имеющие мощную глубокую

корневую систему.

Ветроустойчивые:

листопадные

породы - бук, граб, гледичия, дуб, ильмовые, каштан съедобный, клены

остролистный и полевой, платан, тополь белый, тополь черный, тюльпанное дерево;

вечнозеленые

лиственные породы- дуб каменный, земляничники, лавр благородный, лавр

ложнокамфарный, магнолия крупноцветная;

хвойные

породы - кедры, кипарис лузитанский, лиственницы,

пихты, сосны, тис.

При неблагоприятных почвенных условиях, особенно на

мелких почвах, многие ветроустойчивые древесные породы вследствие плохого

развития корневой системы становятся менее ветроустойчивыми (сосна, эвкалипты).

Рельеф

При решении паркостроительных

задач в гористой местности для правильного подбора и распределения древесных

растений в соответствии с требованиями, предъявляемыми различными видами к

условиям внешней среды, необходимо тщательно изучать развитие естественного

растительного покрова и учитывать весь комплекс микроклиматических и почвенных

условий. При этом следует помнить о возможности использования рельефа при

построении композиций.

Биотические факторы

На рост, развитие и распространение древесных

растений оказывают влияние, как другие виды растений, так и животные и микроорганизмы.

Бактерии, усваивающие азот из воздуха, как живущие в

симбиозе с корнями растений (клубеньковые бактерии бобовых и некоторых видов

из других семейств), так и свободно живущие в почве, обогащают почву азотом.

Из животного мира большую пользу приносят дождевые

черви, которые пронизывают своими многочисленными ходами почву и этим улучшают

ее структуру.

Некоторые мелкие животные и птицы (сойки, белки,

кедровки) способствуют распространению семян, но в то же время они их в

большом количестве и уничтожают.

Совместно произрастающие древесные растения оказывают

взаимное влияние друг на друга и по возможности необходимо выполнять проектирование парковых насаждений с учетом

их гармоничного существования.

При создании зеленых массивов, особенно крупных

(парки, лесопарки), где возможность искусственной мелиорации почвы ограничена,

большое значение приобретают улучшающие или ухудшающие почву свойства самих древесных

растений, с чем необходимо считаться при подборе и группировке древесных пород

в насаждениях, а также при посадке на территории ПТК, где как правило, почвы

нарушены еще на стадии строительства объекта.

Улучшают почву древесные породы:

лиственные - акация (белая и желтая), береза, бук,

граб, ильмовые, клены, лещина, все виды ольхи, рябина, шиповники;

хвойные - кедровый стланец, кипарисы, лиственница,

можжевельники и сосны: Бэнкса, веймутова,

горная, крымская, черная.

Все эти породы обогащают почву азотом в результате

распада их отмерших органов.

Клубеньковые бактерии, живущие на корнях белой

акации, желтой акации, дрока и других мотыльковых, лоха, облепихи, ольхи (всех

видов), обогащают почву связанным азотом за счет азота воздуха.

Весьма ценным качеством древесных растений является

способность их укреплять почву своей корневой системой. Этим пользуются для

укрепления песков, склонов гор и оврагов, каменистых осыпей, оползней.

Наиболее эффективными для этой цели являются древесные породы, образующие

мощную корневую систему и обильные корневые отпрыски, особенно следующие

породы.

Деревья и

кустарники, образующие обильные корневые отпрыски

Кустарники

листопадные

ежевика (Rubus) - все виды; клекачка (Stap-hylea) - все виды;

крушина ломкая (Fran-gula alnus

L.); леспедеца двухцветная (Lespe-deza

bicolor Turcz.); лещина

обыкновенная (Corylus avellana

L.); лох серебристый (Еше-agnus argentea

Pursh); облепиха (Hippo-phae

rhamnoides L.); ракитник (Cytisus)

- некоторые виды засухоустойчивы; рябинник рябинолистный

(Sorbaria sorbifolia А. В

г.); свидина кроваво-красная (Thelycranla sangui-пеа Fourг.); свидина белая

отпрысковая (Thelycrania stolonifera

Pojark.); спирея дуб-ровколистная

(Spiraea chamaedryfolia L.);

спирея иволистная (Spiraea salicifolia

L.); шиповник - все виды; некоторые из них мирятся с довольно сухими почвами.

Кустарники вечнозеленые

Бамбуковые (Bambuseae); особенно

виды из родов: бамбуза (Bambusa);

листоколосник (Phyllostachys);

саза (Sasa); псевдосаза (Pseudosasa); лавровишня обыкновенная (Laurocerasus

officinalis Roem.)

(естественно укореняется ветвями); магония падуболистная (Mahonia aquifolium Nutt.); олеандр (Nerium oleander L.); филлирея красивая (Phillyrea decora В о i s s.

et В a 1.).

Дополнительно:

клен полевой, татарский. Ольха серая, ирга, аморфа, бобовник степной. Аралия манчжурская,

барбарис, джузгун,

акация желтая. Черешня, дереза степная, дерен белый, кизил, кизильник,

боярышник, лещина обыкновенная, ракитник двуцветный, лох узколистный,

бересклет, гледичия, облепиха, черемуха, стланик кедровый, тополь, крушина

ломкая, шиповник обыкновенный, ива, рябина, снежноягодник, сирень, калина, роза

морщинистая.

Деревья хвойные

Секвойя вечнозеленая (Sequoia

semper-virens En dl.).

1. Породы, пригодные для умеренно влажных

почв

Деревья листопадные

Бархат амурский (Phellodendron

amurense Rupr.) - дает

корневые отпрыски при срубке дерева; бундук канадский

(Gymnocladus dioi-са С. Koch); вишня обыкновенная (Cerasus

vutgaris Mill.); черемуха пенсильванская (Padus pensylvanica Soс); дзелькова граболистная (Zelkowa carpinifolia С. Koch); клен полевой (Acer campestre L.); маакия амурская (Maackia amurensis Rupr. et Max.);

ольха серая [Alnus incana (L.)

Moench]; осина (Populus tremula L.), павловния войлочная (Paulownia tomentosa Stend.)-мирится с довольно сухими почвами; тополь белый (Populus alba L.); тополь

печальный (Populus tristis Fisch); тополь сереющий (Populus canescens S m.) (удовлетворительно растет и на довольно

сухих почвах); черемуха обыкновенная (Padus racemosa Gilib.).

Кустарники листопадные

Айва японская высокая (Chaenomeles

japo-nica Lindl.); айва

японская низкая (Ch. Maulei

Schn.); аморфа (Amorpha L.)-все виды; бересклет -бородавчатый (Evonytnus ver-rucosa Scop.); дрок (Genista) -

все виды;

2.

Породы, пригодные для сухих почв

Деревья

листопадные: Айлант (Ailanthus altissima Sw.); айва обыкновенная (Cydonia oblonga Mill.); акация белая (Robinia pseudacacia L.); алыча (Prunus divaricata Ledeb.); вяз листоватый (берест полевой) (Ulmusfoliacea Gilib.); груша

иволистная (Pyrus salicifolia

Pall.); каркас южный (Celtis

australis L.) - дает обильные и сильные корневые

отпрыски; маклюра оранжевая (Madura

pomifera Schneid.); мушмула

обыкновенная (Mespi-lus germanica

L.).

Кустарники

листопадные

Аммодендрон (песчаная акация) (Ат-modendron)

- все виды; вишня степная (Cerasus fruticosa Pall.) G. Wo г.; гранат (Ри-nica granatum L.); дереза (Lycium)

-все виды; дереза степная, или чепыжник (Caraga-па frutex С. Koch); джузгун (Calligonum) - все виды; ирга (Amelanchier)

- все виды; кизил обыкновенный (Cornus mas L.); крушина Палласа (Rhamnus

Pallasii Fisch. et Me у.); метельник

(Spartium) - все виды; миндаль низкий (миндаль

степной, бобовник) (Amygdalus папа L.);

пузыреплодник калино-листный (Physocarpus

opulifolius Max.); пузырник

восточный (Colutea orientalis

Mill.); сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.) дает

обильную поросль от подземных побегов; солянка Рихтера (Salsola

Richteri Karel.);

спирея городчатая (Spiraea crenataL.);

спирея средняя (Spiraea media

F г. Schmidt); спирея зверобоелистная

(Spiraea hypericifolia L.);

степная акация (степная мимоза) (Prosopis stephaniana Kunth); сумах

голый (Rhus glabra L.);

сумах кожевенный (Rhus coriaria

L.); сумах пушистый (Rhus typhina

L.); гребенщик (Tamarix)-все виды; терн (Prunus

spinosa L.); чемыш серебристый (Halimoden-dron argenteum F i s с h).

Деревья вечнозеленые

Акация серебристая (Acacia

dealbata Link.).

Кустарники вечнозеленые

Жасмин кустарниковый полувечнозеленый (Jasminum fruticans L.); филлирея узколистная (Philiyrea

angustifolia L.); филлирея

средняя (Phillyrea media

L); фисташка мастиковая (Pistacia lentiscus L.); эскалония

красная (Escalonia rubra

P e r s.);

Кустарники хвойные

Можжевельник казацкий (Juniperus

sa-bina L.); укореняется ветвями.

Приложение №1

Баланс

территории (приводится в генеральном плане, в условных обозначениях):

|

Наименование |

Ед. измерения |

Количество |

Доля,% |

|

деревья |

|

|

|

|

кустарники |

|

|

|

|

газоны |

|

|

|

|

цветники |

|

|

|

|

Итого

под растениями |

|

|

|

|

дороги и площадки |

|

|

|

|

спортивные площадки |

|

|

|

|

здания и сооружения |

|

|

|

|

Прочее (указать) |

|

|

|

|

Всего

общая площадь, м2 или га. |

|

|

|

Примечание: площадь занимаемая одним деревом берется из

расчета 2*2м, кустарника 1*1м.

Приложение №

2

Примерные расстояния между деревьями

в группах

|

Группировка растений |

Расстояние,

м |

Примечание |

|

Между деревьями 1-ой величины одного

вида |

3 - 6 |

|

|

Между деревьями 1-ой величины разного

вида |

4 - 8 |

|

|

Между деревьями 1-ой и 2-ой величины |

4 - 8 |

|

|

Между деревьями 2-ой и 3-ой величины |

1 - 4 |

|

|

Между деревьями 1-ой величины и

кустарниками |

3 - 5 |

|

|

Между деревьями 2-ой и 3-ей величины и кустарниками |

1 - 4 |

|

Приложение

Расстояния от зданий и сооружений до

деревьев и кустарников

|

Здания и

сооружения |

Расстояния

до оси, м |

|

|

Ствола

дерева |

кустарника |

|

|

От наружных стен зданий и сооружений |

5 |

1,5 |

|

От осей трамвайных путей |

5 |

3 |

|

От края тротуаров и садовых дорожек |

0,7 |

0,5 |

|

От края проезжей части улиц, полос

обочин дорог, бровок канав |

2 |

1 |

|

От мачт и опор осветительной сети,

трамвая, эстакад |

4 |

- |

|

От подошвы откосов, террас |

1 |

0,5 |

|

От подошвы или внутренней грани

подпорных стенок |

3 |

1 |

|

От подземных сетей: Газопроводов, канализации Теплопроводов, трубопроводов (от

стенок канала) тепловых сетей при бесканальной

прокладке Водопроводов, дренажей |

1,5 2 2 |

- 1 - |

|

Силовых кабелей и кабелей связи |

2 |

0,7 |

|

Примечание: приведенные нормативы

относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть

соответственно увеличены для деревьев с кроной большего диаметра |

||

Ширина полос земли под зеленые

насаждения должна быть, не менее:

|

Полоса |

Наименьшая

ширина полосы, м |

|

Газон с рядовой посадкой деревьев или

деревьев в одном ряду с кустарниками: а) однорядная посадка б) двухрядная посадка |

2 5 |

|

Газон с однорядной посадкой

кустарников: а) высоких (более 1,8 м) б) среднего размера (от 1,2 до 1,8 м) в) низких (до 1,2 м) |

1,2 1 0,8 |

|

Газон с групповой или куртинной

посадкой: деревьев кустарников |

4,5 3 |

|

Газон |

1 |

|

Примечание: при многорядной посадке

кустарников указанную ширину полосы следует увеличивать на 40-50% для каждого

дополнительного ряда растений |

|

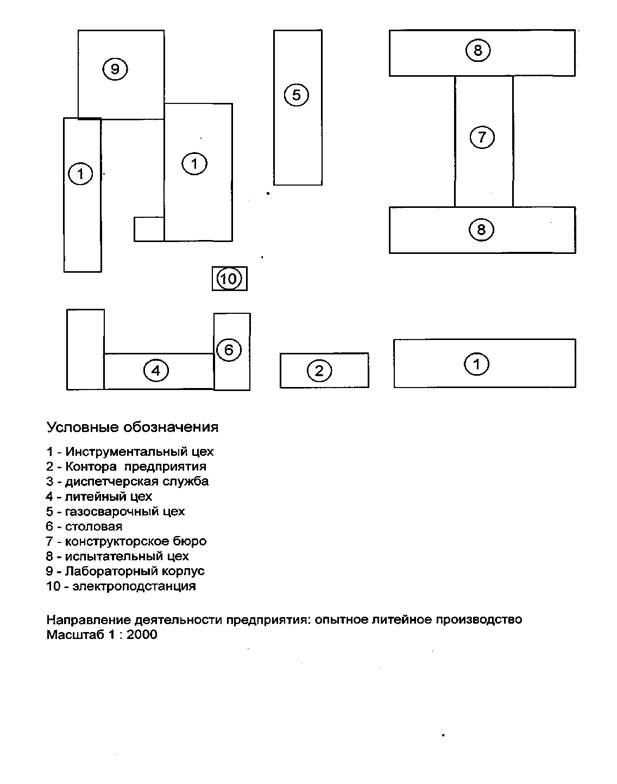

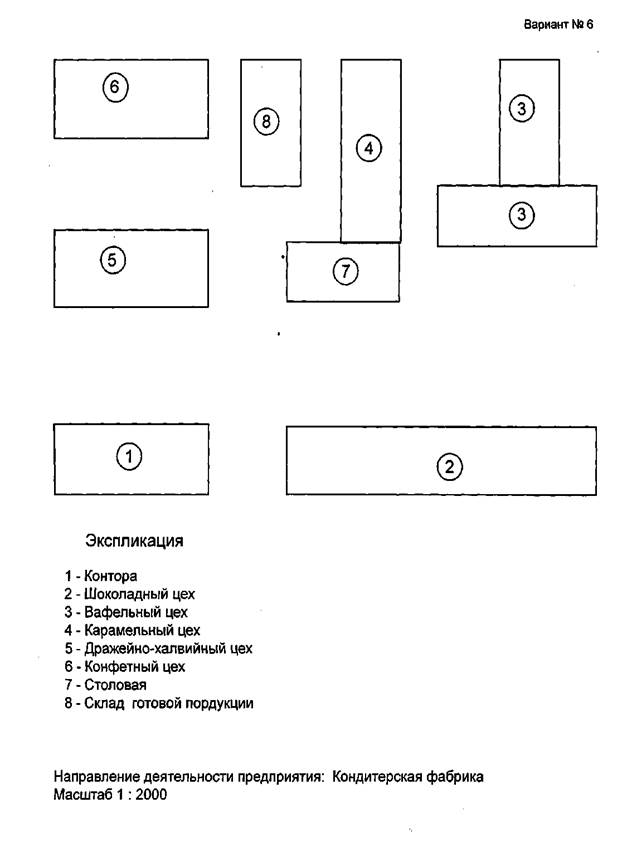

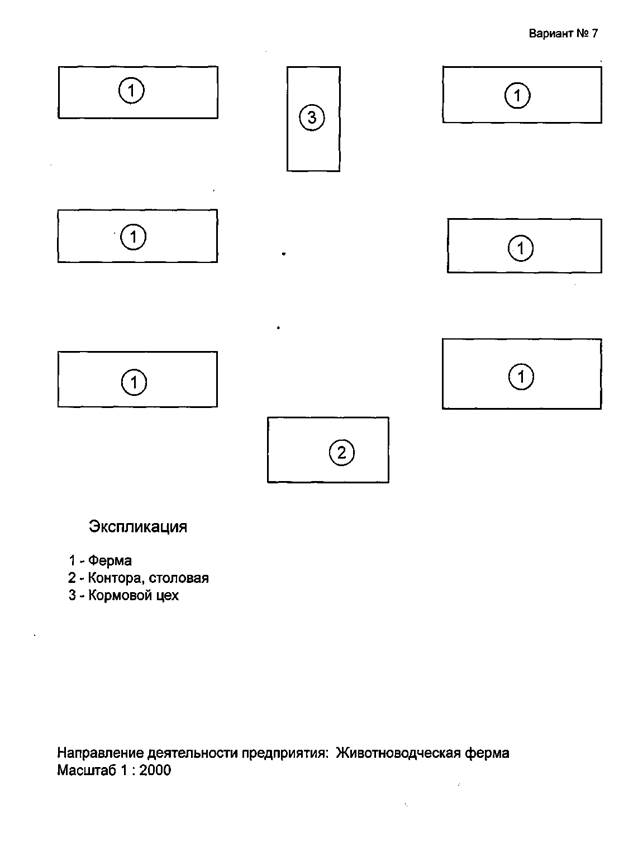

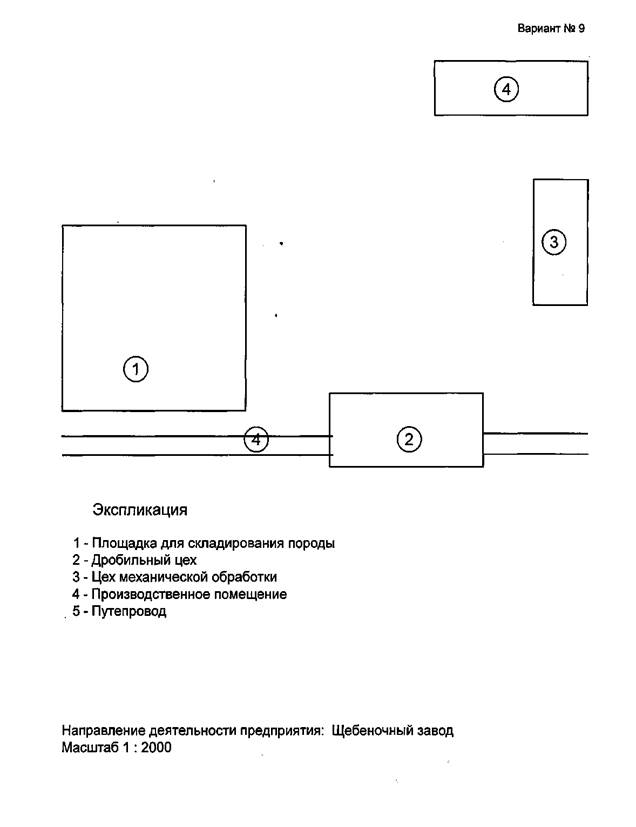

Варианты

заданий на курсовой проект

Приложения

Задание №1

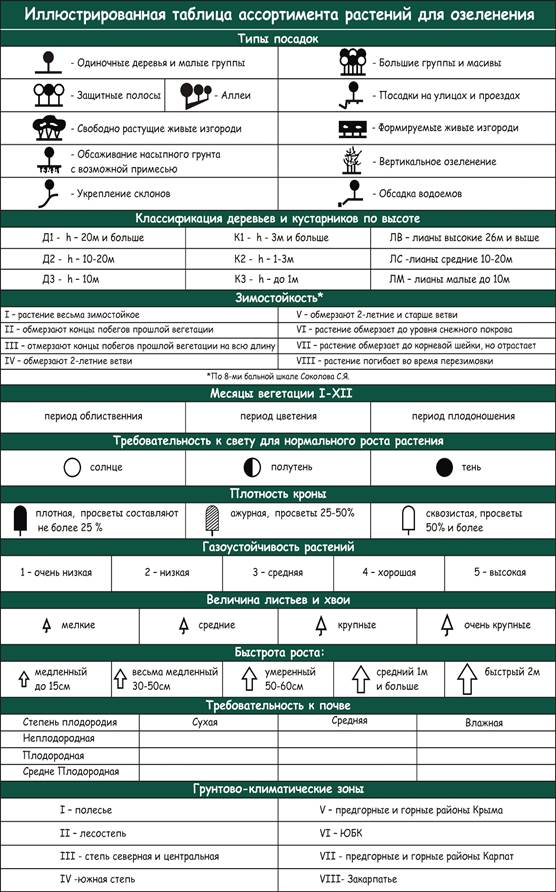

Условные обозначения для

проектирования ландшафтного оформления